46. Bundestreffen 2024

Anne Seemann

70 Jahre Patenschaft der Stadt Stuttgart – Solidarität in schwerer Zeit

Wieder Bundestreffen – wieder Extremwetter in der Region Stuttgart/BadenWürttemberg. Wo es 2022 so heiß war, dass einige Gäste wegen der Hitze nicht kommen konnten, gab es in diesem Jahr Dauerregen, Überschwemmungen und einen entgleisten Zug. Mehr als 280 Gäste, inklusive Ehrengäste und Gäste aus der Ukraine, haben dennoch ihren Weg in den Großen Kursaal in Stuttgart Bad Cannstatt gefunden. An diesem Sonntag 2. Juni 2024 erwartete uns wieder ein buntes und spannendes Programm mit einem Festakt am Vormittag und Vorträgen am Nachmittag, unterbrochen von vielen Gelegenheiten zum Stöbern, Lachen und „Schwätza“.

In festlicher Stimmung

Der Festakt begann um 10 Uhr mit den temperamentvollen Klängen des Ludwigsburger BläserQuintetts. In ihrer Begrüßungsansprache erläuterte Bundesvorsitzende Brigitte Bornemann das Motto des Bundestreffens „70 Jahre Patenschaft der Stadt Stuttgart – Solidarität in schwerer Zeit“. Sie erinnerte an einige schwierige Situationen, in denen die Stadt Stuttgart ihrem Patenkind, der „Volksgruppe der Deutschen aus Bessarabien“, Rückendeckung gegeben hatte, und sprach dem anwesenden Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper unseren tief empfundenen Dank aus, bekräftigt durch einen lang anhaltenden Applaus des Publikums. In der Andacht führte P.i.R. Karl-Heinz Ulrich das Thema fort. Mit dem Bibelspruch „Einer trage des Anderen Last“ ging er auf die Nöte der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg ein, erzählte von der Bessarabienhilfe nach dem Ende der Sowjet-Herrschaft und bekräftigte: „Heute ist wieder Krieg und wir müssen einander beistehen.“

Grußworte

Vier Grußworte gaben einen Eindruck von den weltweiten Beziehungen der Bessarabiendeutschen.

Den Anfang machte Konsul Edson Roberto Dreher, Honorarkonsul Rumäniens im Staate Santa Catarina in Brasilien, dessen Vorfahren aus Teplitz, Bessarabien, stammen. Schon tags zuvor hatte er mit seiner Familie das Heimathaus in Stuttgart besucht und bedankte sich herzlich für die gute Aufnahme. Er schilderte einige emotionale Momente seiner Spurensuche in den Herkunftsorten der Familie in Württemberg, u.a. seine Begegnung mit Bürgermeister Uwe Morgenstern aus Sonnenbühl, der gerne seiner spontanen Einladung zum Bundestreffen gefolgt war.

Als nächster übernahm Sergey Parpulansky, Bürgermeister von Arzis, Ukraine, das Mikrofon. Er dankte für die viele Unterstützung und Solidarität. Sein Ziel sei die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, er strebe einen kulturellen und wirtschaftlichen Austausch sowie die gemeinsame Ausbildung der Jugend an. Seinen Besuch in Deutschland wolle er vor allem dazu nutzen, die Partnerschaft von Arzis mit drei Gemeinden im Ermstal voranzutreiben und weitere Kontakte zu knüpfen.

Als dritte auf dem Podium sprach Anke Domscheit-Berg (MdB) aus Brandenburg, an diesem Tag nicht so sehr als Politikerin, sondern als Bessarabiendeutsche. Sie erzählte von ihrer großen Familie, die über ganz Bessarabien verstreut lebte, von der Zeit in der DDR, als es keine Kontakte mit anderen Bessarabern gab, nur die Pakete von Onkel und Tante aus dem Westen, von ihrer Begegnung mit Verwandten in Uruguay, die noch ein Foto ihrer Urgroßmutter hatten. Im Jahr 2015 nahm sie Flüchtlinge aus Syrien und 2022 aus der Ukraine auf. Abschließend richtete sie einige Worte der Solidarität in ukrainischer Sprache an die ukrainischen Gäste.

Als letzter ergriff Dr. Pascal Bader das Wort und erzählte, wie er als Oberbürgermeister von Kirchheim unter Teck zu einer Partnerschaft mit dem ukrainischen Städtchen Sarata kam. Er war bereits auf die Initiative der Bundesregierung für Solidaritätspartnerschaften mit der Ukraine aufmerksam geworden, als Hiltrud ElbertFano, stellvertretende Vorsitzende unseres Fachausschusses „Bessarabien-Kooperation“, auf ihn zukam und ihm Sarata vorstellte. Kurz darauf nahm er die Gelegenheit wahr, mit „Ermstal hilft“ nach Bessarabien zu reisen. Besonders beeindruckte ihn die schwierige Lage der Schulen, die den Unterricht großenteils im Bunker abhalten müssen. Daraufhin hat er zwei Schul-Partnerschaften auf den Weg gebracht, schon im Sommer soll eine Schülergruppe aus Sarata nach Kirchheim kommen. Weiter erzählte Bader, wie sehr ihn die Menschen in der Ukraine beeindruckten, die sich von den Bomben nicht unterkriegen lassen. Er selbst habe bei seiner Rückkehr nach Deutschland erstmals bewusst das Gefühl des Friedens wahrgenommen, nachdem er eine Woche lang unter ständiger latenter Bedrohung gelebt hatte.

Zwei weitere Grußworte erreichten uns schriftlich: von der Bundesbeauftragten Natalie Pawlik (MdB) und von Anna Stoianova aus Arzis. Sie sind abgedruckt auf den Seiten 6 und 7 im Mitteilungsblatt 07-24.

Stuttgart und die Bessarabiendeutschen gehören zusamme

… in diesem von starkem Applaus begleiteten Ausspruch gipfelte die Festansprache von Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart. Eingangs betonte er, er komme nicht nur von Amts wegen als der Pate der Bessarabiendeutschen, sondern er sei auch persönlich seit seiner Zeit als Backnanger Bürgermeister den Bessarabiendeutschen herzlich verbunden. Er würdigte die Verdienste der Bessarabiendeutschen in der Nachkriegszeit, die zur Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde beim zweiten Bundestreffen am 05.09.1954 auf dem Killesberg mit mehr als 10.000 Teilnehmern geführt hatten, und erklärte, dass die Patenschaft der Stadt Stuttgart für die Bessarabiendeutschen auch in Zukunft Bestand haben werde. Diese Aussage wurde mit großer Genugtuung aufgenommen.

Abschließend ging Dr. Nopper auf den Krieg in der Ukraine ein, er sagte: „Unsere Herzen sind gelb-blau gefärbt“, diese Farben seien zu einem Symbol für Solidarität, Frieden und eine freie Welt geworden. Mit dem Überfall auf die Ukraine sei der Traum vom „ewigen Frieden“ in Europa vorbei, ein Umdenken habe eingesetzt, das zu mehr Wehrhaftigkeit führen müsse. Er wünschte sich einen „völkerverbindenden Patriotismus“, der Selbstachtung, Respekt und globale Verantwortung umfasse.

Ehrungen

Unermüdlicher Einsatz für den Verein: Dr. Cornelia Schlarb, Viktor Fritz, Linde Daum, Christa Enchelmaier und Martha Betz mit Brigitte Bornemann (3. v.l.) und ihren Ehrenurkunden

Matthias Busch

Letzter Teil des Festaktes waren die Ehrungen. Dazu sagte Brigitte Bornemann: „Was wir als Verein leisten und wofür wir immer wieder lobend erwähnt werden, das hängt gänzlich an unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich für unsere gemeinsame Sache stark machen.“ Diesmal verteilte sie insgesamt fünf Ehrennadeln, je eine silberne an Martha Betz, Christa Enchelmaier, Linde Daum und Viktor Fritz, und eine goldene an Dr. Cornelia Schlarb.

Musikalische Begleitung

Die einfühlsame musikalische Begleitung durch das Ludwigsburger BläserQuintett unter der Leitung von Hubertus von Stackelberg trug nicht wenig zur feierlichen Stimmung des Festaktes bei. Gänsehaut-Atmosphäre kam auf bei dem Stück „We are Europe“. Bei den ersten Tönen sprangen die ukrainischen Gäste auf, denn sie erkannten die ukrainische Nationalhymne, die in diesem Stück mit der Europahymne kombiniert ist. Alle anderen folgten, der ganze Saal hörte das musikalische Zwischenspiel andächtig stehend an. Die Bläser begleiteten auch den Gesang der Kirchenlieder und die Hymnen zum Abschluss des Festaktes, das Heimatlied der Bessarabiendeutschen und die Europahymne.

Während die Bläser aus eigener Kraft den Saal durchdrangen, hatten die Darbietungen des Nachmittags mit der Tontechnik zu kämpfen. In der Abschlussrunde begleitete uns der russlanddeutsche Chor „Heimatmelodie“ unter der Leitung von Viktoria Mehlhaff, der auch das Abschiedslied „Kein schöner Land“ mit uns sang. Leider waren die passenden Mikrophone nicht da, so erreichte der Chor ohne akustische Verstärkung nur die vorderen Reihen. Für die Schauspieler der Sketches lagen Headsets bereit, doch bis alles ausgesteuert war, begann das Nachmittagsprogramm mit Verspätung. Die Tontechnik braucht sehr viel mehr Vorbereitungszeit, das merken wir uns vor für das nächste Mal im Großen Kursaal.

Angebote in der Mittagspause

Die zweistündige Mittagspause gab viel Zeit zum Schauen und Reden. Die Ehrengäste trafen sich zwischen 12.00 und 12.45 Uhr zum Empfang mit Schnittchen und Sekt im Thouret-Saal. Alle anderen konnten sich am leckeren Mittagessen gütlich tun: geschmelzte Maultaschen mit Jus und Kartoffel-Blatt-Salat.

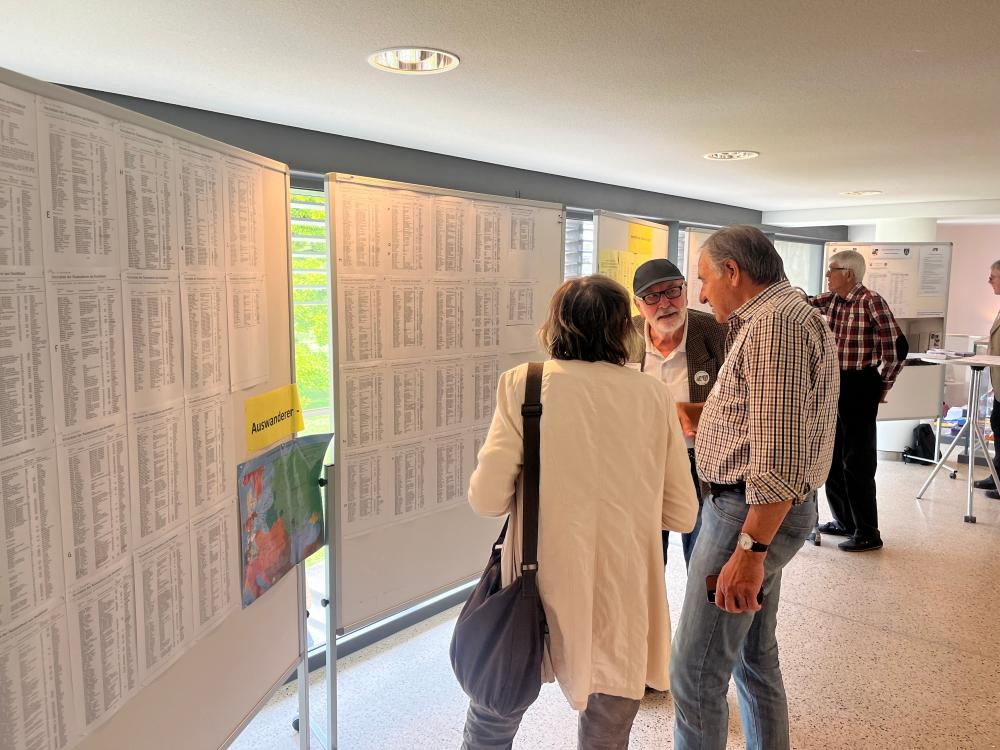

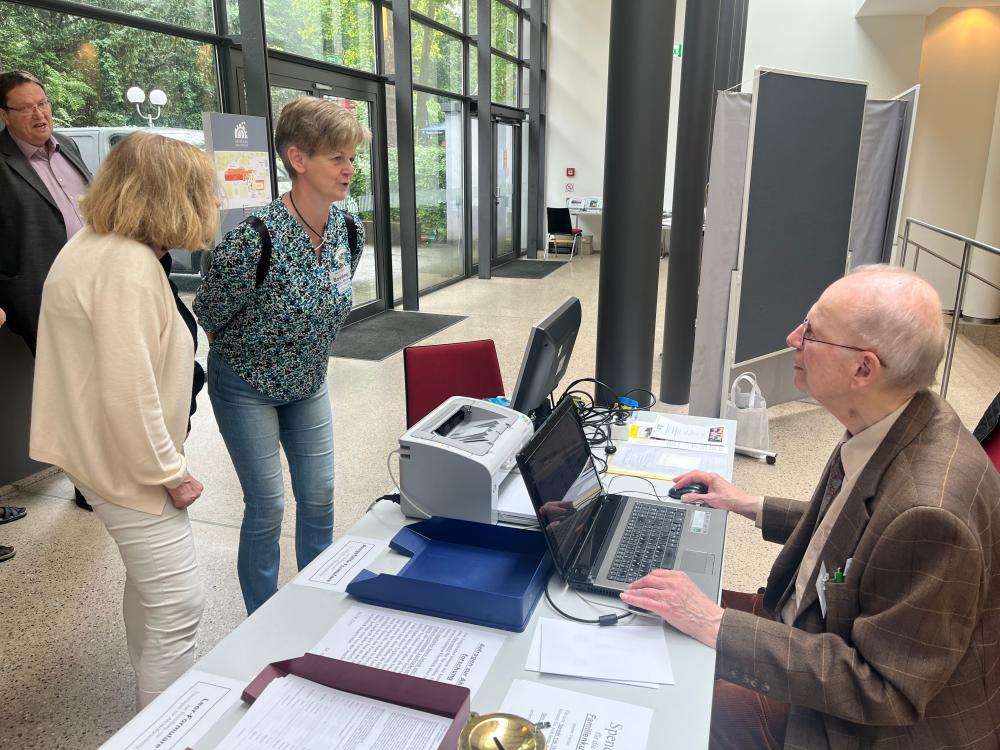

Daneben gab es viel zu entdecken. Im Foyer und in den Gängen waren allerlei Stände aufgebaut. Wie immer gab es eine große Auswahl von Büchern am Büchertisch, Hugo Knöll hatte seinen PC mit der Alex-Datei am Tisch der Familienkunde aufgebaut, die Auswandererlisten aus Deutschland hingen aus. Erstmals präsentierte sich die Historische Kommission und warb für ehrenamtliche Mitarbeit im Projekt „Historische Biografien“. Auch der Fachausschuss Bessarabien-Kooperation war da, sowie die Georg-Goldstein-Schule aus Bad Urach und „Ermstal hilft“. Man konnte sich über Studienreisen nach Bessarabien und in die Dobrudscha informieren, und mehrere Ortsmuseen aus Bessarabien stellten sich vor.

Eine besondere Attraktion war die Vorführung eines historischen Flachsspinnrads aus unserem Heimatmuseum. Anke Domscheit-Berg, gelernte Textilkünstlerin, hatte die Patenschaft für ein Spinnrad übernommen. Nach einiger Vorplanung konnte sie tags zuvor vier Spinnräder aus unserem Magazin ausprobieren, dabei ein Video über die Kultur des Flachsspinnens aufnehmen, und hat tatsächlich eines der Spinnräder zum Laufen gebracht. Dieses führte sie dem interessierten Publikum in Aktion vor.

Sonderausstellung „Stuttgart und die Bessarabiendeutschen“

14 Roll-Ups an der hinteren Wand des Großen Kursaals erzählen die Geschichte von Stuttgart und den Bessarabiendeutschen

Matthias Busch

Die besondere Beziehung zwischen Stuttgart und den Bessarabiendeutschen ist Thema der neuen Sonderausstellung des Heimatmuseums, die beim Bundestreffen eröffnet wurde. Die 14 Banner der Ausstellung waren im hinteren Bereich des Großen Kursaals aufgebaut. Am Nachmittag gab Museumskurator Olaf Schulze eine Einführung. Zentrale Stationen der Ausstellung sind u.a. das „Jahr ohne Sommer“ 1817, Stuttgart als „Stadt der Auslandsdeutschen“ in den 1930er Jahren, die „Charta der Vertriebenen“ 1950 und die Patenschaft für die Bessarabiendeutschen 1954, aber auch bisher wenig bekannte Beziehungen wie der fortdauernde Bezug von Gesangbüchern und Kirchenorgeln aus Stuttgart in den bessarabischen Kolonien. Die gesamte Ausstellung, Banner und Exponate, ist bis zum Sommer 2025 im Heimatmuseum in der Florianstraße 17 zu sehen.

Programm am Nachmittag

Schüler der Georg-Goldstein-Schule beim Der russlanddeutsche Chor „Heimatmelodie“ Seminar über Städtepartnerschaften im Thouret-Saal, mit Schulleiter Martin Salzer (3.v.l.) und Moderatorin Dr. Heinke Fabritius (l.)

Matthias Busch

Nach der Mittagspause mussten sich die Gäste zwischen zwei Veranstaltungen entscheiden: Im Großen Kursaal gab es Vorträge rund um das Thema „Integration der bessarabien- und dobrudschadeutschen Flüchtlinge in der Nachkriegszeit“. Im Thouret-Saal fand zugleich ein Seminar zum Thema „Solidaritätspartnerschaften mit Bessarabien“ statt, das vom Fachausschuss Bessarabien-Kooperation vorbereitet worden war. Referenten aus Bessarabien und Deutschland berichteten, konsekutiv übersetzt, über Städtepartnerschaften, Schüleraustausch und Museen in Bessarabien. Die Moderation hatte dankenswerterweise Frau Dr. Heinke Fabritius, unsere Kulturreferentin bei der Kulturstaatsministerin, übernommen, die auch in der gemeinsamen Abschlussrunde im Großen Kursaal über die Ergebnisse des Seminars berichtete.

Nach der Kaffeepause sollte es eigentlich dreizügig weitergehen, ein Gang zum Vertriebenendenkmal im benachbarten Kurpark war geplant, doch der fiel einem heftigen Regenschauer zum Opfer.

Sketche

Im Vorfeld des Bundestreffens hatte uns Helmut Regner aus Starzach ein Manuskript mit dem Titel „Integration in den 50er Jahren“ zugeschickt, das den Text zweier Sketches enthielt, darunter eine bessarabiendeutsche Ausgabe des berühmten Straßenkehrers Gottlob Friederich. Olaf Schulze machte sich daran, die Stücke für unser Bundestreffen zu inszenieren, und suchte im Mitteilungsblatt nach Unterstützung (MB Mai 2024 Seite 4). Tatsächlich fanden sich zwei begeisterte Hobbyschauspielerinnen, Angelika Rösner und Jule Kriesel. Die Sketches wurden zur Einleitung der Vortragsblöcke am Nachmittag im Großen Kursaal aufgeführt. Von den technischen Schwierigkeiten mit den Headsets haben sich die Schauspieler nicht aus der Ruhe bringen lassen, sie legten eine tolle Performance hin.

Über Karl Rüb

Spannend inszeniert war auch der reich bebilderte Vortrag von Dr. Hartmut Knopp über „Karl Rüb und die Heimholung der bessarabien- und dobrudschadeutschen Flüchtlinge nach Württemberg“. Die Rolle, die Karl Rüb bei der Eingliederung der Volksgruppe nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat, war enorm. Er half den auseinandergerissenen und verstreut lebenden Familien dabei, sich wieder zusammenzufinden, und organisierte 1946 den „große Schwabenzug“, mit dem er viele seiner Landsleute in den Großraum Stuttgart holte. Er organisierte eine umfassende Eingliederung, mit Unterkünften, Verpflegung und Arbeitsmöglichkeiten. Sein Hilfswerk hatte nach einem Jahr bereits 25 Mitarbeiter und wurde die Keimzelle der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen. Doch trotz seiner Verdienste wurde er 1950 nicht als Vorsitzender gewählt, die „Bessarabische Restauration“ der Erneuerungsbewegung setzte sich durch. Als er 1970 starb, erschien nicht einmal ein Nachruf im Mitteilungsblatt. Die Bedeutung Karl Rübs für die Bessarabiendeutschen wird erst seit wenigen Jahren angemessen gewürdigt.

Bessaraberdörfer

Unter dem Titel „Bessaraberdörfer – ein Weg der Integration im Nachkriegsdeutschland“ gab Dr. Hans Rudolf Wahl, Leiter der Historischen Kommission, einen Einblick in die historischen Forschung.

Ausgehend von dem Phänomen, dass unter den Flüchtlingen eine starke Tendenz bestand, ein eigenes Haus zu bauen, neben

Bessarabern zu wohnen und sogar die alten Dorfgemeinschaften in der neuen Heimat wieder zu errichten, schilderte Dr. Wahl die Herangehensweise des Historikers an eine solche Fragestellung. Denn bisher ist die Ansiedlung der Bessarabiendeutschen in der Nachkriegszeit nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Er betonte besonders die Bedeutung der Zeitzeugen als historische Quelle, die er mit Beispielen aus seiner persönlichen Familiengeschichte illustrierte. Wir können gespannt sein, ob sich aus dieser Fragestellung bald ein neues Forschungsprojekt entwickelt.

Solidaritätspartnerschaften

Zum letzten Vortrag kam Dr. Heinke Fabritius auf die Bühne und berichtete von den Ergebnissen aus dem Thouret-Saal. Die Solidaritätspartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Gemeinden seien auf einem guten Weg, wie der Bericht von Bürgermeister Parpulansky aus Arzis gezeigt habe. Die sehr erfolgreichen Schüleraustausche, wie etwa mit der Georg-Goldstein-Schule, müssten unbedingt weitergeführt werden.

Zu den Museen in Bessarabien gab es zwei Vorträge mit guten Ideen für die weitere Arbeit. Zur Einordnung berichtete Frau Fabritius über eine gerade abgeschlossene Tagung mit 150 ukrainischen Museumsleitern, die sich über ihre Erfahrungen in Kriegszeiten ausgetauscht hatten. U.a. wurde diskutiert, was mit den Häusern geschehen solle, deren Kunstwerke evakuiert sind. Man kam zu dem Schluss, dass die leerstehenden Gebäude für Theater und zum Kunstschaffen genutzt werden sollten, weil in Kriegszeiten das Bedürfnis nach Kultur besonders groß sei.

Zum Schluss ergriff noch einmal Hartmut Knopp das Wort, er dankte allen, die diesen schönen Tag möglich gemacht haben, auch den vielen Helfern hinter den Kulissen. Dann wurden wir mit „Kein schöner Land“ in Begleitung des russlanddeutschen Chores verabschiedet.