Kurgan – „Kanonenhügel“

Archivbild

Als ich 1995 mit meinem Mann und unserem jüngsten Sohn mit Kelm-Reisen an einer Fahrt über die Dörfer Bessarabiens teilnahm, sah ich zum ersten Mal bei Arzis einen Kurgan, einen sogenannten „Kanonenhügel“.

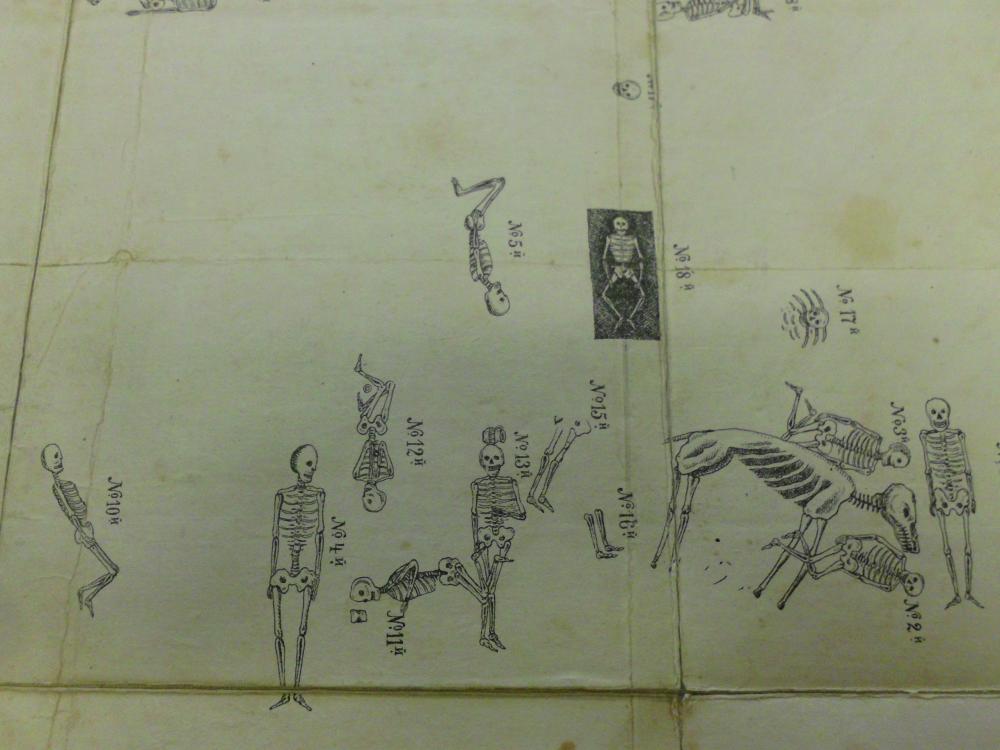

Mein Interesse wurde aber besonders geweckt, als mir mein Mann im Museum einen Plan von einem Kurgan in Sarata zeigte. Es handelt sich hierbei, wie aus dem Stempel in kyrillischer Schrift ersichtlich ist, um ein Dokument, das noch vor dem ersten Weltkrieg entstand und aus dem Museum in Sarata stammt.

Mein Mann sagte mir, dass Professor Knauer aus Sarata die Ausgrabung an diesem Grabhügel leitete. Wertvolle Informationen erhielt ich von unserem Freund, auch einem Bessaraber, über Prof. Knauer.

„Prof. Dr. M. Friedrich Knauer, geb. am 05.08.1849 in Sarata, gest. am 23.12.1917 in Tomsk/Sibirien. Er studierte zunächst Theologie und wandte sich später dem Studium des Sanskrit, einer altindischen Sprache der Literatur und Wissenschaft, zu.

Im Jahr 1888 wurde er an der renommierten, im Jahr 1833 gegründeten St. Wladimir-Universität in Kiew zum Professor ernannt. Damit war Dr. Knauer wohl der erste Bessarabiendeutsche, der den Titel eines Universitätsprofessors erwarb. Zu seinen Universitätsstationen zählten u. a. Jena, Tübingen und Moskau. Neben seinen zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten war er auch Autor eines Sanskrit- Lehrbuchs, das lange Zeit als wichtigstes Lehrmittel an den Hochschulen galt.

Im Auftrag der Universität Kiew führte er 1888 bis 1889 Ausgrabungen der Kurgane in der Umgebung von Sarata durch. Über diese Ausgrabungen schrieb er u. a. zwei Berichte in russischer Sprache.“

Da ich seit Januar d. J. nicht mehr ins Museum komme und daher mich nicht in der Bibliothek nach Berichten über Kurgane informieren kann, bin ich auf Informationen von Freunden, aus dem Internet/Wikipedia und dem Bildkalender „Bessarabien – Heimat im Bild“ – November 1986 angewiesen.

Dort fand ich folgenden Text:

„Die Steppe Süd-Bessarabiens ist durch kegelförmige Hügel gekennzeichnet, die sich auf flachen Anhöhen, aber auch in breiten Tälern befinden. Man glaubte zuerst, dass es Aufschüttungen aus Kriegszeiten seien. Diese Hügel wurden ‚Kurgane‘ oder ‚Movilen‘ von den umliegenden Völkerschaften genannt. Unsere Vorfahren gaben ihnen den Namen ‚Kanonenhügel‘, jedoch dürfte ‚Hügelgrab‘ richtiger sein, da in jedem dieser Hügel ein oder mehrere Menschen begraben sind. Aufgrund der Gräberfunde ist von Forschern festgestellt worden, dass die Entstehung der ‚Kanonenhügel‘ bis ins Bronzezeitalter reicht: Sie stammen von einem nomadischen Reitervolk, den Kimmeriern, die im 8. Jahrhundert v. Chr. von den Skythen aus ihren Wohnsitzen an der Nordküste des Schwarzen Meeres vertrieben wurden. Manche Hügelgräber dürften etwa 3000 Jahre alt sein.“

Weiter entdeckte ich im Mitteilungsblatt vom März 2013 einen sehr ausführlichen Bericht mit dem Titel „Die Kurganhügel in Bessarabien“ von Herbert Oster *16.09.1918 in Brienne. Er schrieb unter anderem, dass beim Bau des Flughafens durch die Russen der „Brienner Kanonenhügel“ abgetragen worden sei und man dann auf der Sohle des Hügels einen Goldschatz fand. Dieser wurde im Archäologischen Museum in Odessa ausgestellt. Im Jahr 1992 konnte ihn eine Reisegruppe der Landsmannschaft noch bewundern.

Als mein Mann und ich 2010 das Museum in Odessa besuchten, fanden wir dort in den Vitrinen nur den Hinweis, dass die wertvollen Schätze sich in Kiew im Archäologischen Museum befinden.

Kurgan: (russisch кургáн, kurgán „Hügel, Hügelgrab“, ursprünglich aus einer Turksprache entlehnt) bezeichnet einen großen, aus Erde oder Steinen aufgeschütteten kegelförmigen Grabhügel, wie er vor allem auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetstaaten zu finden ist. Im Deutschen meist als „Hügelgrab“ bezeichnet, ist im romanischen Sprachraum die Bezeichnung Tumulus üblich. Solche Grabhügel wurden ab der Jungsteinzeit bis in die Antike angelegt, an einigen Orten bis ins Mittelalter. Sie finden sich häufig in der Republik Moldau, Russland, der Ukraine/Bessarabien und der ostgeorgischen Trialeti-Kultur (mittlere Bronzezeit). Auch in Südost- und Mitteleuropa gibt es zahlreiche Kurgane. Bei uns in Baden-Württemberg sind bei der keltischen Heuneburg auch einige Grabhügel noch vorhanden und hier wurden in jüngster Vergangenheit noch bemerkenswerte Funde gemacht. Die meisten der in oder unter den Hügeln liegenden Grabkammern sind über die Jahrtausende ausgeraubt worden, aber immer noch werden bei archäologischen Ausgrabungen Aufsehen erregende Funde gemacht.

Die Kurgane der Jungsteinzeit und der Bronzezeit (ab dem 5. Jahrtausend v. Chr.) wurden von Angehörigen der so genannten Ockergrabkultur (Balkangrab-, Grubengrabkultur und der Katakombengrab-Kultur) zumeist entlang von Flussläufen errichtet. Sie enthalten eine Grabkammer mit einem einzelnen männlichen Skelett, manchmal zusammen mit Skeletten einer oder mehrerer Frauen und Untergebenen, die offensichtlich zum Begräbnis geopfert wurden. Grabbeigaben sind oft Waffen, in späteren Gräbern auch geopferte Pferde und ganze Wagen. (Siehe die Zeichnung vom Kurgan in Sarata). Die litauische Archäologin Marija Gimbutas hat ab 1956 eine Reihe dieser grabhügelbauenenden Völker der späten Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit in Russland, der Ukraine und der Republik Moldau aufgrund gemeinsamer Merkmale ihrer Bestattungen als „Kurgankultur“ zusammengefasst.

Die experimentelle Archäologie hat herausgefunden, dass zum Bau eines KurganGrabhügels in Steppengebieten mindestens 100 Personen einen Monat lang beschäftigt waren, ohne die übliche Auskleidung der eigentlichen Grabkammer(n) mit Holz oder Steinmaterialien. Holz für die Grabkammern wurde nachweislich oft im Winter (in den bewaldeten Winterquartieren) geschlagen und über weite Strecken zum Ort der Bestattung transportiert. Fertige Kurgane konnten eine Höhe von 20 Metern erreichen.

Den Plan vom Grab im Kurgan aus Sarata kann man wirklich als einen Schatz in unserem Museum bezeichnen.