Stuttgart und die Bessarabiendeutschen

„Zwei steigende Rössle“

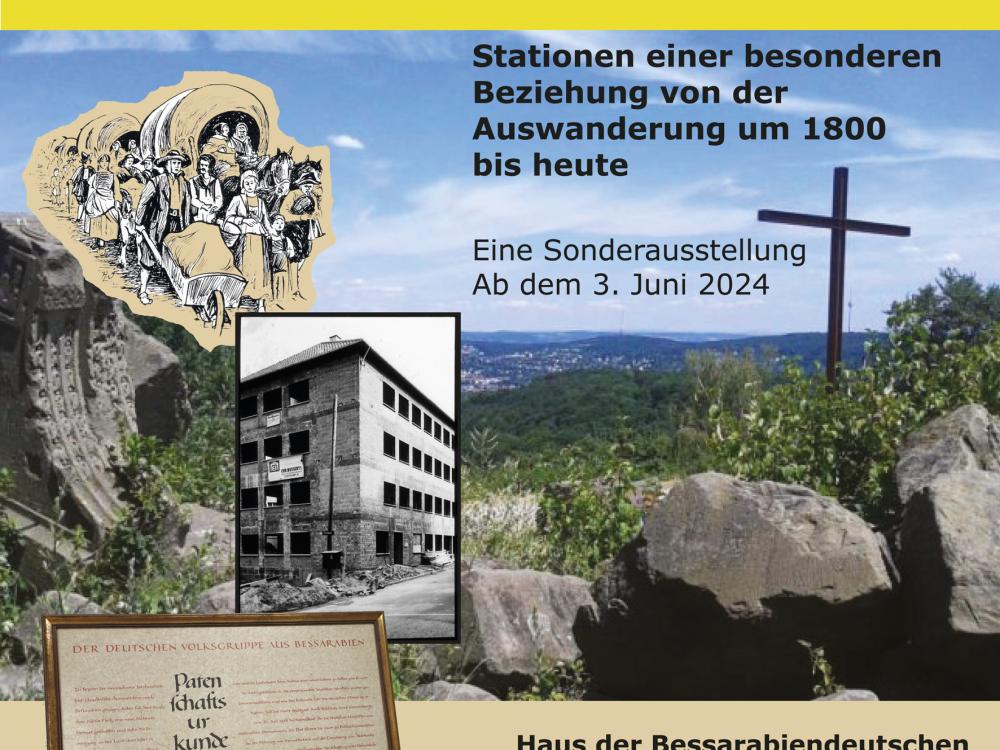

Zum 46. Bundestreffen im Großen Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt am Sonntag, den 2. Juni 2024 wurden die vierzehn „Rollups“ der Sonderausstellung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Seit dem folgenden Tag sind sie in einem Raum im Untergeschoss des Heimathauses in unserer Sonderausstellungsfläche zu sehen, ergänzt um zahlreiche Exponate. Und nun möchten wir diese interessante Ausstellung auch auf unserer Website vorstellen.

„Stuttgart und die Bessarabiendeutschen. Stationen einer besonderen Beziehung von der Auswanderung um 1800 bis heute“ lautet der Titel der Sonderausstellung, deren Anlass „70 Jahre Patenschaft der Stadt Stuttgart 1954-2024“ ist und die von unserem Museumskurator Olaf Schulze in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Dr. Hartmut Knopp inhaltlich gestaltet wurde. Beim Aufbau der Ausstellung halfen Claudia Schneider, Andreas Nill und Matthias Busch.

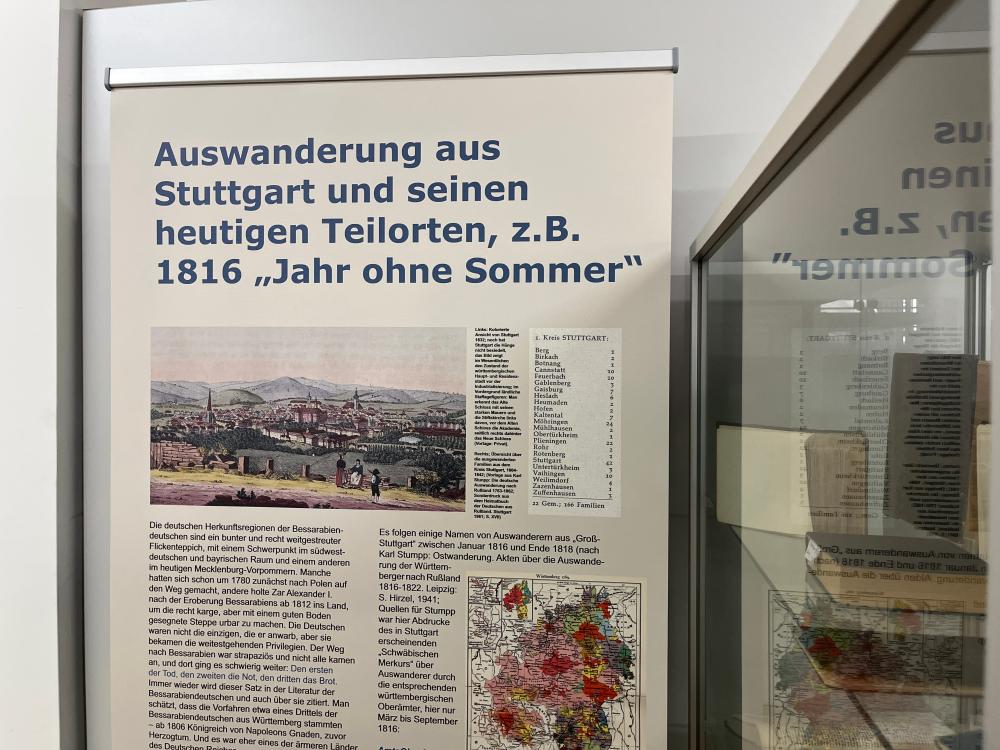

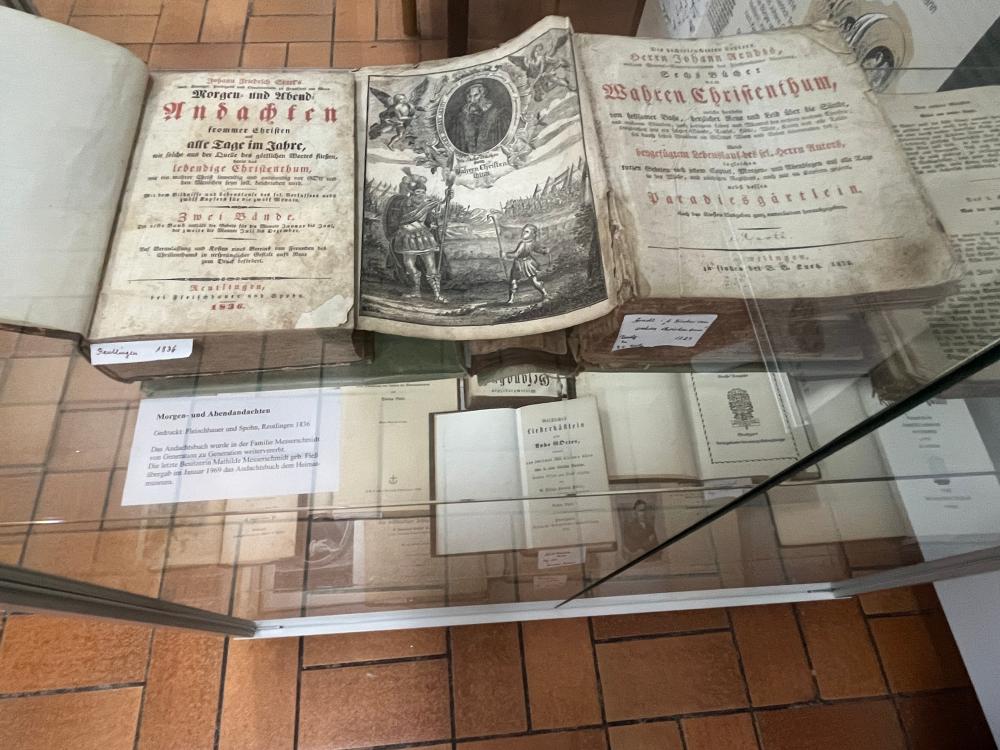

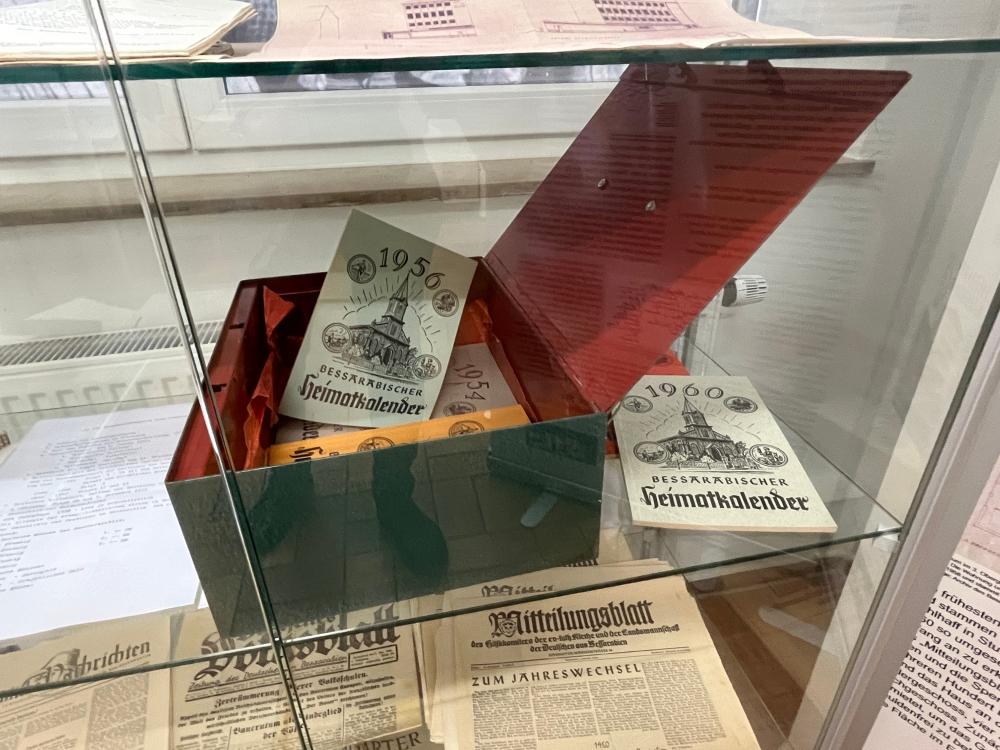

Der Bogen der Themen ist weit gespannt. Die erste Tafel ist der Auswanderung aus Stuttgart und seinen heutigen Teilorten im Jahr 1816, dem „Jahr ohne Sommer“ gewidmet. Die zweite Tafel, ergänzt um eine gut gefüllte Vitrine, zeigt Stuttgart (und weitere württembergische Städte) als Druck- und Verlagsort religiöser Literatur von Gesangbüchern über Bibelausgaben bis hin zu Predigtliteratur und Erbauungsbüchern, die weiterhin in Bessarabien genutzt wurden. Das dritte Thema belegt, dass um 1900 eine ganze Reihe von Orgeln aus Württemberg, von der in Ludwigsburg beheimateten Firma Walcker, in den Kirchenneubauten bessarabiendeutscher Kolonien Einzug hielten. Die vierte Tafel ist den bessarabiendeutschen Studenten gewidmet, die ab den 1920er Jahren in Tübingen oder Stuttgart studierten und nach Bessarabien zurückkehrten. Einige gerieten „im Reich“ in Kontakt mit dem nationalsozialistischen Gedankengut und wurden Teil der „Erneuerungsbewegung“ in ihrer bessarabischen Heimat.

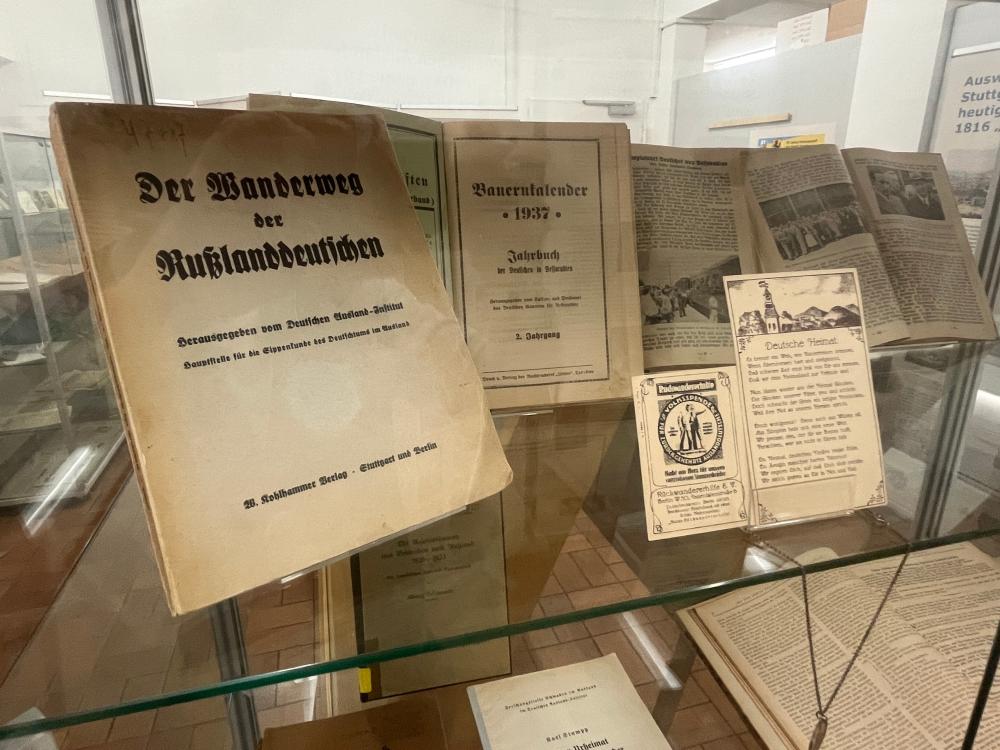

Drei Tafeln schildern die Rolle des 1917 in Stuttgart gegründeten „Deutschen Auslands-Institut“ (DAI), das nach 1933 ganz auf Linie gebracht wurde und auch Kontakt mit den Bessarabiendeutschen hielt, Studien in Auftrag gab. 1936 wurde Stuttgart „Stadt der Auslandsdeutschen“. Im Wilhelmspalais am Charlottenplatz, dem Wohnsitz des letzten württembergischen Königs, wurde das „Ehrenmal der deutschen Leistung im Ausland“ als Museum der Auslandsdeutschen eingerichtet. Ein „Volksdeutscher Schrein Bessarabien“ (vgl. Mitteilungsblatt 03/2024) wurde vermutlich vom DAI in Auftrag gegeben. Ein Barschrank aus den Dreißiger Jahren dient zur Präsentation von Ansichtskarten und Schriften aus der „Stadt der Auslandsdeutschen“, die auch in die Hand genommen werden dürfen.

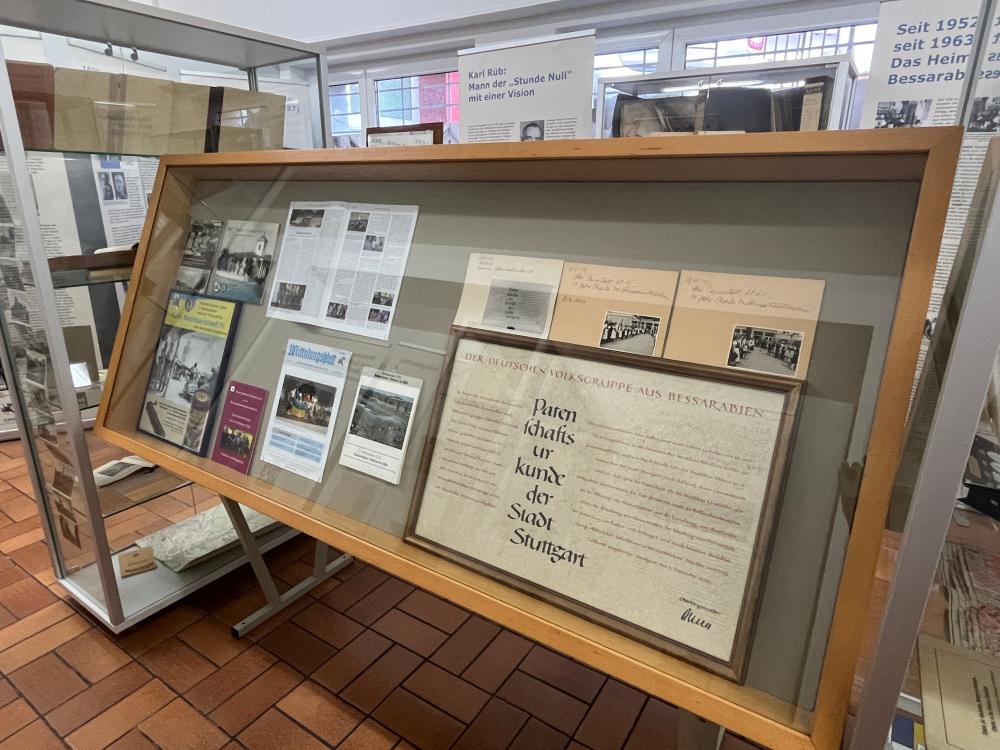

Eine Tafel ist dem „Mann der ersten Stunde“ Karl Rüb gewidmet, der zusammen mit der Evangelischen Kirche schon ab Sommer 1945 ein Hilfswerk aufbaute und Zehntausende von Bessarabiendeutschen die Umsiedlung von Norddeutschland in den Stuttgarter Raum ermöglichte. Frühe Akten des Hilfswerks sind ausgestellt und auch Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Aufbauphase. Die Bessarabiendeutschen hatten ja meist eigene Pferde und Wagen und halfen bei der Enttrümmerung von Stuttgart und anderen Orten. So kam es auch 1954 zur Übernahme der Patenschaft für die Volksgruppe der Bessarabiendeutschen durch die Stadt Stuttgart als kleines Dankeschön für diese Aufbauleistung – eine Patenschaft, die bis heute besteht. Eine der Urkunden ist in der Sonderausstellung zu sehen.

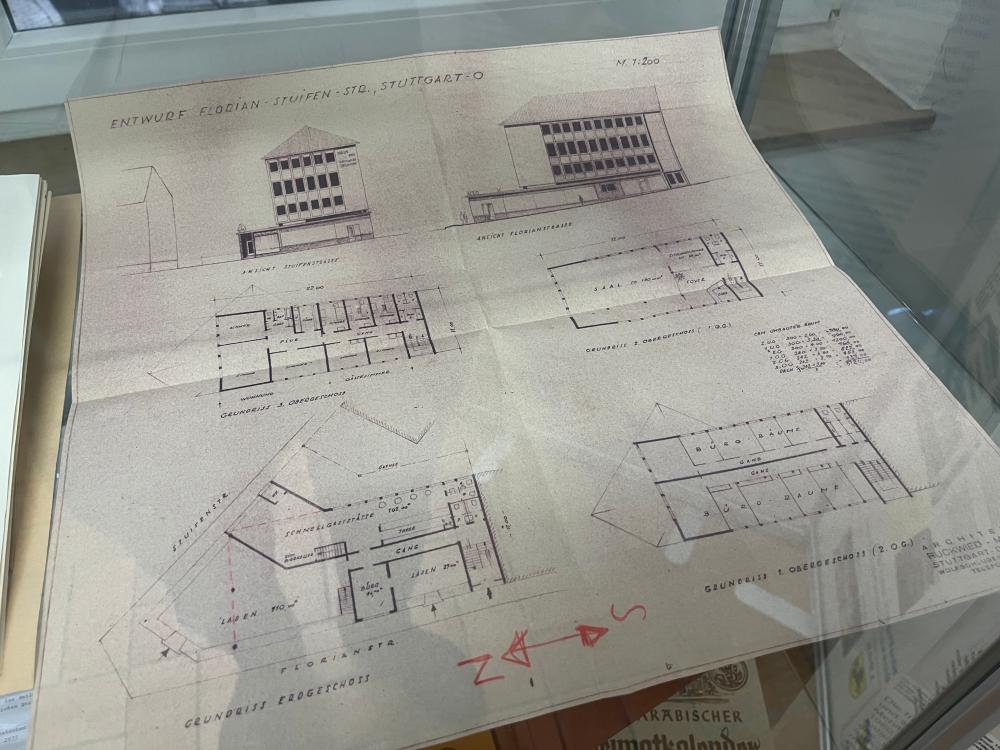

Weitere Tafeln sind dem Bau des Heimathauses an der Stuttgarter Florianstraße (mit viel ehrenamtlichem Einsatz) gewidmet, sowie dem Aufbau des Heimatmuseums ab den frühen 50er Jahren durch Christian Fiess. Schließlich zeigen drei Tafeln die Entstehung der „Charta der Heimatvertriebenen“, die am 5. August 1950 im Großen Kursaal in Bad Cannstatt feierlich unterzeichnet wurde und bei einer Großveranstaltung am folgenden Tag im Hof des kriegszerstörten Neuen Schlosses vor vielleicht 150.000 Flüchtlingen und Heimatvertriebenen verkündet wurde. 1986 schuf die aus Stolp in Pommern vertriebene Bildhauerin Ingrid Seddig (1926-2008) das Denkmal für den Cannstatter Kurpark, das 1986 in der Nähe des Großen Kursaals aufgestellt wurde. Es zeigt eine Gruppe von Frauen und Kindern „im Gegenwind“, dicht gedrängt ihren Weg voranschreitend. Am Sockel des Denkmals befindet sich auf Bronzetafeln der komplette Text der Charta.

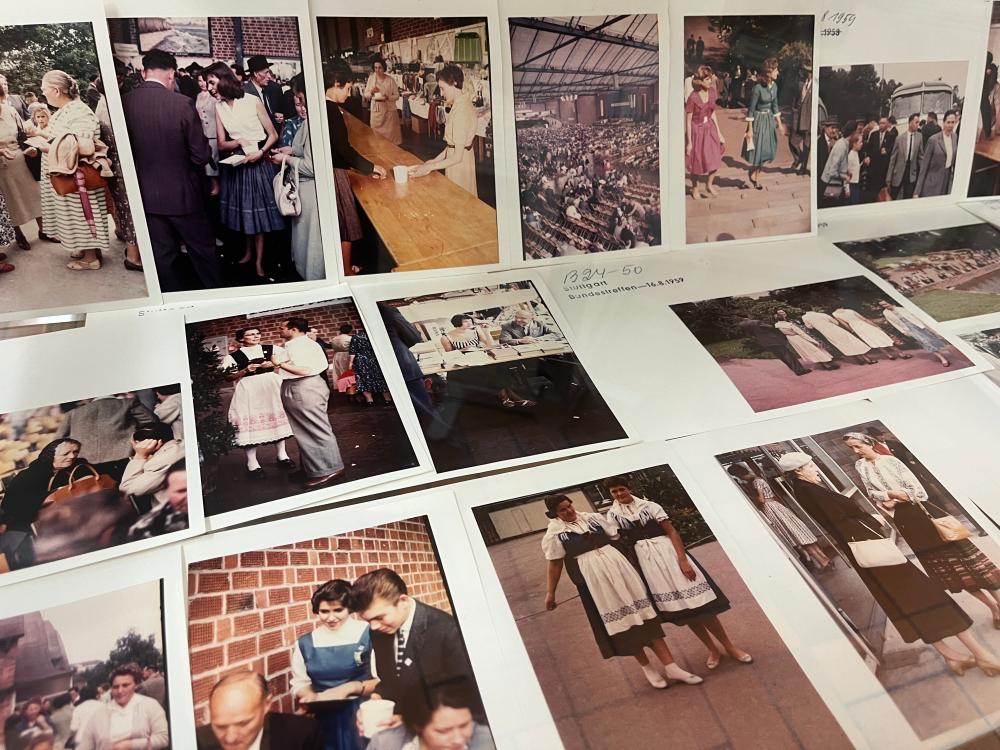

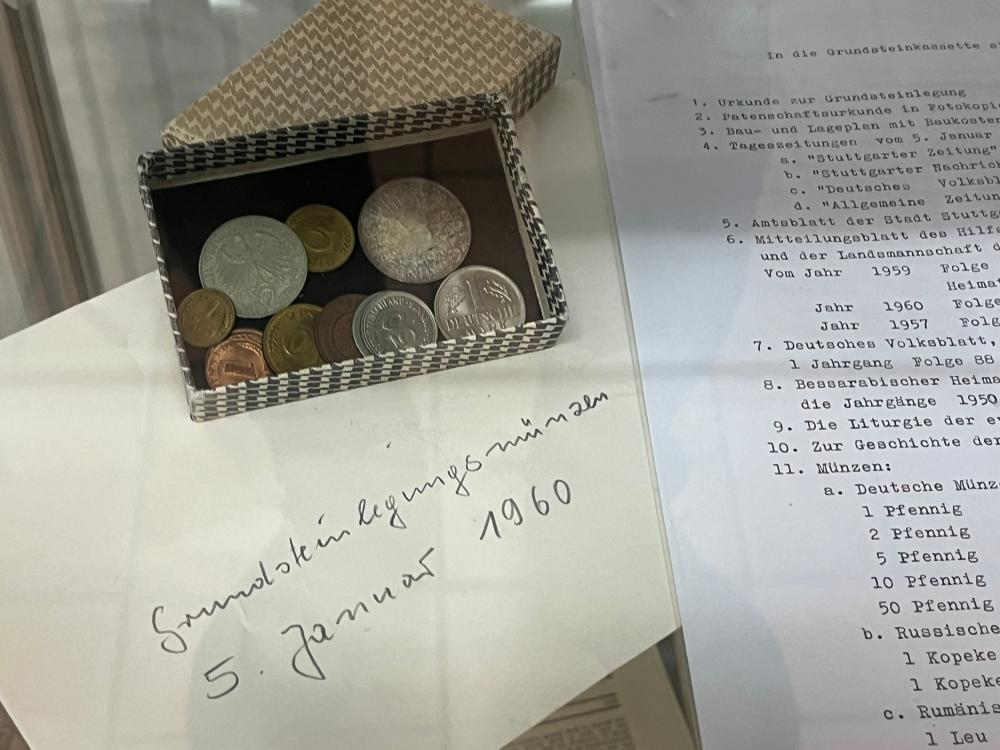

In Vitrinen gibt es noch Erinnerungsstücke an die großen Bundestreffen auf dem Stuttgarter Messegelände auf dem Killesberg, aber auch die Bestandteile des Grundsteins des Heimathauses (Münzen und Zeitungen vom Tag) vom Januar 1960 sind ausgestellt, da der Grundstein wegen Einbau eines Fahrstuhls 1994 wieder ans Tageslicht kam. Die beiden „steigenden Rössle“ übrigens sind Teil des Stuttgarter Wappens, aber auch des erst Mitte der 1950er Jahre entwickelten Bessarabiendeutschen Wappens. Das Pferd war für die Bessarabiendeutschen das zentrale Tier für den Betrieb der Landwirtschaft, und da nun Stuttgart Patenstadt geworden war, entschieden sich die Verantwortlichen der bessarabiendeutschen Landsmannschaft bei der Wappenfindung wohl als Reminiszenz an die Patenstadt für die „steigende“ Variante.

Die Ausstellung selbst ist zu den Öffnungszeiten des Heimathauses (Mo-Fr 10-17 Uhr) sowie für Gruppen auf Anfrage geöffnet. An jedem dritten Sonntag im Monat gibt es ebenfalls zwischen 14 und 18 Uhr Gelegenheit zur Besichtigung. Der Eintritt ist grundsätzlich frei (Spenden für die Vereinsarbeit sind erbeten). Die Ausstellung ist noch bis einschließlich August 2025 zu sehen. Die „Rollups“ mit den 14 Themen können bei Bedarf für Veranstaltungen beim Heimathaus ausgeliehen werden. Zuletzt wurden einige von ihnen beim „Tag der Heimat“ am 15. September 2024 im Foyer der Stuttgarter Liederhalle gezeigt und fanden interessierte Betrachter.

Olaf Schulze, Museumskurator

Überblick über die Ausstellung

Olaf Schulze