Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung

Beginn: 6.000 Hektar (KERN, A. 1976, S.13)

Vor Umsiedlung 1940: 6.395 Hektar (KERN, A. 1976, S.172ff.)

Bedeutung des Namens

Der Name "Teplitz" wurde zur Erinnerung an den Ort Teplitz in Böhmen gewählt, wo sich im Jahr 1813 die drei Monarchen Russland, Österreich und Preußen trafen, um sich gegenseitig die Bestandsgarantie ihrer Staaten zu geben. Der Name symbolisierte eine neue Heimat für die Siedler (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Lokalisierung

Damals: Teplitz lag im Kreis Akkerman, im südlichen Bessarabien (heutiges Moldawien/Ukraine).

Heute: Der Ort Teplitz befindet sich im südlichen Teil der Ukraine, im Gebiet Odessa und heißt Teplyzja/Теплиця.

Gründerfamilien

Teplitz wurde von 98 Familien gegründet, die ursprünglich aus verschiedenen Oberämtern in Württemberg stammten. Diese Gruppen reisten von Ulm aus mit den sogenannten „Ulmer Schachteln“ (Flussschiffen) und erlebten während der Reise viele Schwierigkeiten. Die Familien erhielten finanzielle Hilfe in Höhe von 100 Rubel Silber als Unterstützung (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Einwohner

1930: 2.303 Deutsche, 123 Andere

1940: 2.498 Deutsche, 234 Andere

Anzahl der Familien Umsiedlung

100 Familien (KERN, A. 1976, S.13)

Karte

Besonderheiten der Kolonie

Landwirtschaft: Zu Beginn erhielten die Siedler 56 Deßjatinen Land pro Familie. Der Anbau von Weizen, Gerste, Hafer und Mais bildete die Grundlage der Landwirtschaft. In den ersten Jahren erlebte Teplitz viele Missernten, wobei es insgesamt 27 Missernten während seiner Existenz gab (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Viehzucht: Im Jahr 1844 besaß Teplitz 425 Pferde, 1300 Hornvieh und 1200 Schafe. Die Viehzucht wurde ausgebaut, und auch die Molkerei wurde ab 1926 eingeführt (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Weinbau: Der Weinbau war ebenfalls bedeutend, allerdings wurde ein großer Teil der Weinberge bis 1912 durch die Reblaus zerstört. Der Obstbau wurde weiter ausgebaut (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Kirche: Zunächst fanden Gottesdienste in Bauernhäusern statt, bevor 1861/63 eine Kirche mit über 850 Sitzplätzen erbaut wurde. Die Kirche war ein Symbol der religiösen und kulturellen Identität der Siedler (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Bildung und Kultur: Teplitz war für seine fortschrittlichen Bildungseinrichtungen bekannt. Es gab 1914 eine Semstwoschule, die 1939 eine Bücherei mit 800 Bänden und ein aktives Kulturleben umfasste. 1925 fusionierten der Leseverein und der Jugendverein zum „Eintracht“-Verein (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Gesundheitswesen: Teplitz war bekannt für seine Fortschritte im Gesundheitswesen, vor allem im Vergleich zu anderen deutschen Kolonien der Region (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Dominante Sprache und Mundart

Deutsch, insbesondere der schwäbische Dialekt, war die dominante Sprache der Siedler (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Glaubensrichtung

Evangelisch-lutherisch. Die Kolonie war Teil des 1818 gegründeten Kirchspiels Arzis (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Hauptbeschäftigung

Die Hauptbeschäftigung der Kolonie war die Landwirtschaft, insbesondere der Anbau von Getreide, Mais, Obst und Wein sowie die Viehzucht (KERN, A. 1976, S.203ff.).

Historie

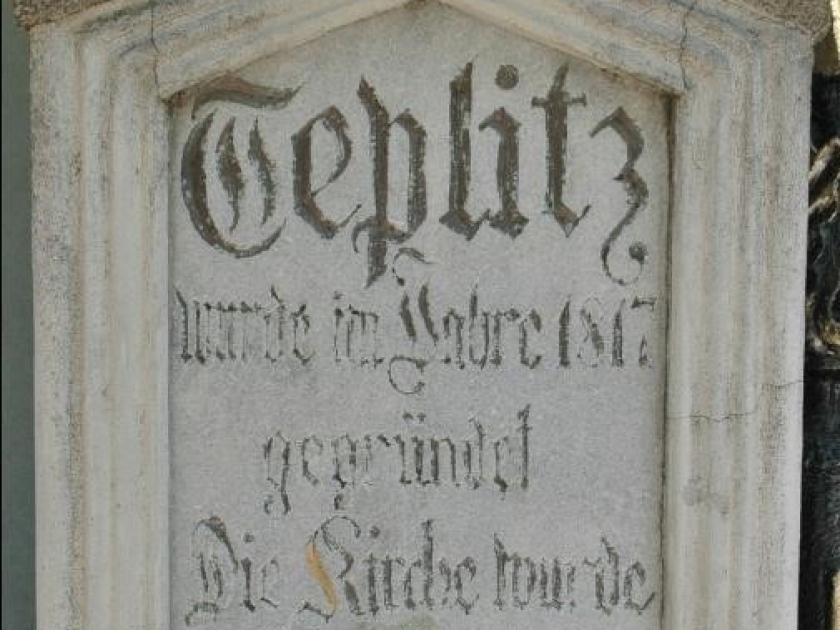

Als Gründungsjahr der Gemeinde Teplitz kann 1817 angesehen werden. Die ersten Eintragungen in den alten Kirchenbüchern beginnen in diesem Jahr.

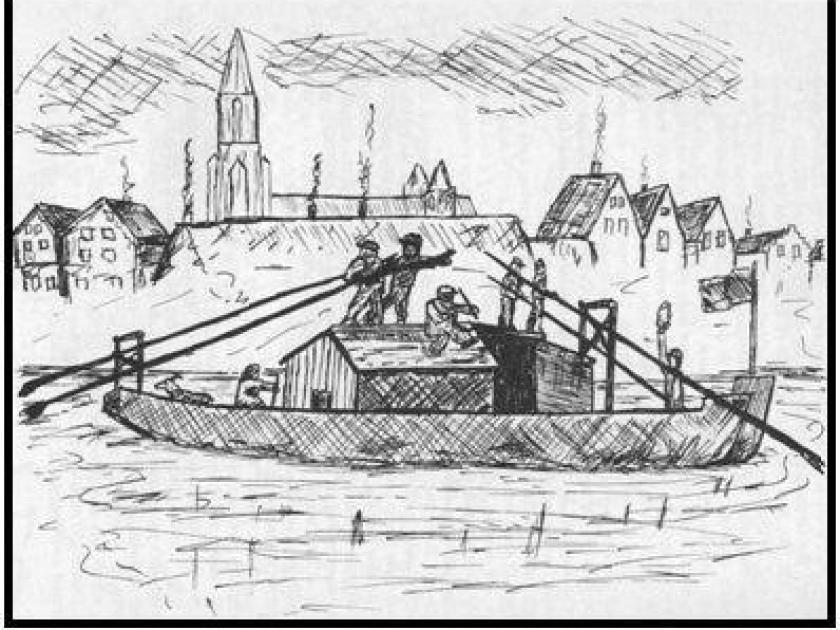

Die Ansiedler in Teplitz gehörten nicht zu den von Zar Alexander I. gerufenen Kolonisten. Sie waren „Chiliasten“, vorwiegend aus Württemberg. In einer größeren Gruppe brachen sie Richtung Südkaukasus auf. Sie wollten auf die Wiederkunft Christi warten, der dort, nach ihren Glaubensvorstellungen, sein tausendjähriges Friedensreich errichten sollte. In Ulm schifften sich ab Anfang Mai 1817 die sogenannten „Harmonien“ gemeinsam mit anderen Auswanderungsgruppen auf den „Ulmer Schachteln“ ein.

Nach einer entbehrungsreichen Reise wurden die Auswanderer auf Anordnung der russischen Regierung unter Quarantäne gestellt. Infolge der ungesunden Verhältnisse auf der Flussfahrt erkrankten viele der Reisenden an Fieber und, wie es damals hieß, an „hitzigen“ Krankheiten. Gemeint ist hier vor allem Typhus. Auf einer Donauinsel verbrachten die Familien 24 Tage unter freiem Himmel und großem Mangel an Lebensmitteln. Eine Vielzahl der Auswanderer starb unter diesen Bedingungen.

In dieser Situation entschieden sich 98 Familien, die Reise nicht weiter fortzusetzen. Sie nahmen das Angebot der russischen Regierung an und siedelten sich in Bessarabien an.

Jedem Siedler wurde im Kogälniktal von der russischen Regierung eine Siedlungsfläche von ca. 65 Hektar zugewiesen. Diese Siedlung erhielt den Namen „Kolonie Nr. 12“. Bereits ein Jahr später erhielt der Ort den Namen „Töplitz“, später dann Teplitz.

Die Nachbarorte waren Friedenstal, Arzis, Brienne, Dennewitz, Alt-Elft und Paris. Die nächste Bahn- und Poststation war in Arzis.

Kirche

Die in den Anfängen genutzten Betsäle waren bald zu klein. 1860 wurde mit dem Bau der Kirche begonnen. Die Gemeinde hatte damals bereits 1155 Einwohner. Die Kirche wurde 1863 eingeweiht.

Bei der Einweihung sprach der Pfarrer im Gebet: „Gott möge dieses Haus zerstören, wenn es nicht mehr ausschließlich seinem Lobe dienen sollte!“ Nach der Umsiedlung wurde die Kirche als Kulturhaus benutzt. An einem Silvesterabend zerstörte ein Brand die Kirche. So ist die Prophezeiung in Erfüllung gegangen.

Handel und Gewerbe

War anfänglich die Landwirtschaft die einzige Versorgung der Siedler, bildeten sich bald auch Handwerk und Handel. Außer der Lafka (Konsum) gab es je einen Privatladen im Unter- und Oberdorf.

Es gab Mühlen für Getreide und Öl, eine Getränkefabrik, Holzsägerei, Tuchfabrik, Lederfabrik und mehrere Schlossereien.

Teplitz war für seinen Wagenbau bekannt. Selbst der Zar orderte Wagen aus Teplitz für seine Armee.

Schule und kulturelles Leben

Bereits um 1820 baute die Gemeinde ein Gebäude, das als Bethaus und Schule diente. Auch die Wohnung des Schullehrers befand sich darin. Im Jahre 1841 wurde ein Neubau errichtet, der 195 Schülern Platz bot. Immer wieder musste die Schule erweitert werden.

Am 14. Juni 1913 beschloss die Gemeinde, zwei Semstwoschulen einzurichten. Es wurde jedoch nur eine Schule mit zwei Klassen genehmigt.

Semstwoschulen waren von der Regierung finanzierte Schulen, in denen jedoch russisch, später rumänisch als Unterrichtssprache galt. Im Vergleich zu den Dorfschulen galt der Unterricht als qualifizierter und die Schulen boten mehr Unterrichtsfächer an.

Erst spät entwickelte sich in Teplitz ein Vereinsleben. Im Jahre 1923 wurde der Jugendverein „Eintracht“ gegründet. Die Hauptziele des Vereins waren: „Pflege des Deutschtums, des Gesanges und der Musik und Hebung der Bildung“.

Im Februar 1925 schloss sich dieser Verein mit dem zwischenzeitlich gegründeten Leseverein zum „Bildungsverein Eintracht“ zusammen.

Im Jahr 1933 konnte ein langgehegter Wunsch erfüllt werden – ein eigenes Vereinsheim. Es wurden Theater- und Tanzabende veranstaltet (sehr zum Leidwesen einiger streng gläubig ausgerichteter Gemeindemitglieder). Die vereinseigenen Bibliothek hatte 768 Bücher im Bestand. Es gab ein Mundharmonika-Orchester, einen Sängerchor, eine Streichkapelle, eine Blaskapelle und eine Jugendkapelle. Darüber hinaus gab es in Teplitz einen Frauenverein, einen Schachverein, einen Fussballverein und einen Jagdverein „Rebhuhn“. Der Landwirtschaftsverein unterstütze die Bauern bei neuen Methoden des Anbaus und der Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte.

Umsiedlung

Am 29.9.1940 fuhr der erste Transport mit Frauen, Alten und Kindern des Unterdorfes nach Reni. Die letzten Wagen verließen am 5.10.1940 das Dorf. Nach dem Aufenthalt im Schloß Hubertusburg in Wermsdorf bei Dresden, wurden die ersten Familien am 18.3.1941 ins Durchgangslager Tuschiner Wald bei Łódź (damals Litzmannstadt) verbracht. Am 21.9.1941 verließen die letzten Teplitzer das Lager in Wermsdorf.

Den meisten Teplitzer Familien wurden in den Landkreisen Wirsitz und Zempelburg Höfe zugewiesen. Damit endete die Dorfgemeinschaft Teplitz.

Literatur/Referenzen

Kern, A. (1976): Heimatbuch der Bessarabiendeutschen

Geschichte der Kolonie Teplitz, Verfasser: Lehrer Herbert Weiß

Teplitzer Chronik, Verfasser: Lehrer Herbert Weiß

Weitere Literatur

Hoffmann, W. (1987): Teplitz Besssarabien. Bildband. Spuren in die Vergangenheit. (Hrsg.) Erschienen im Eigenverlag. Auenwald.