Bedeutung des Namens

Lokalisierung

nahe des Städtchens Falesti im Norden Bessarabiens

Einwohner

Einwohner 1940: 278 Deutsche / 28 Andere

Einwohner 1940: 286 Deutsche / 23 Andere

Karte

Historie

Die Gemeinde Scholtoi wurde 1864 von deutschen Kolonisten in der Nähe des Städtchens Falesti im Norden Bessarabiens gegründet. Ihre Vorfahren waren zumeist Ende des 18. Jahrhunderts aus der Pfalz nach Galizien ausgewandert. Mitte des 19. Jahrhunderts zogen einige Familien weiter nach Osten und waren zeitweise als Arbeiter in einer Zuckerfabrik in Staftschani (bei Hotin) beschäftigt, bevor sie auf Pachtland das Dorf Scholtoi gründeten.

Die Siedler behielten in der Mehrzahl die österreichische Staatsbürgerschaft, die sie bei der Auswanderung nach Galizien angenommen hatten. Der Beginn war schwierig, da zunächst alles aus eigener Kraft geschaffen werden musste: Unterkünfte, Brunnen, kultivierbares Land, Straßen und Wege, ein Bethaus, die Schule und der Weiher. Es gibt in dieser Region fast keine Steine, daher wurden die Häuser aus getrockneten Lehmziegeln (Batzen) errichtet. Die Dächer wurden mit Schilfrohr vom Weiher gedeckt.

Die wirtschaftliche Situation war nicht leicht, da sich die Bauern mit steigenden Pachtforderungen konfrontiert sahen. So blieben die Verhältnisse ärmlich. Erschwerend war zudem, dass es in Nordbessarabien nur wenige deutsche Siedlungen gab und die Einwohner somit überwiegend auf sich selbst gestellt waren. In kleinerem Umfang gab es Austausch mit den Ansiedlern in den deutschen Dörfern Neu Strymba und Ryschkanowka, die etwa zur selben Zeit wie Scholtoi entstanden waren. Aus Naslawtscha, der um 1817 entstandenen ersten deutschen Siedlung im nördlichsten Zipfel Bessarabiens, zogen einige Familien nach Scholtoi, später auch Ansiedler aus kleineren sich auflösenden Gemeinden wie Gudias/Kodiasy. Zu den danach weiter südlich gegründeten Gemeinden Strymbeni, Alt- und Neu-Oneschti gab es familiäre Beziehungen, während zum Hauptsiedlungsgebiet der Bessarabiendeutschen im Süden Bessarabiens nahezu keine Verbindungen existierten.

Die Gemeinde Scholtoi gehörte zum Kirchspiel Kischinew. Da die deutschen Gemeinden des Kirchspiels weit verstreut in der Diaspora lagen, konnte der Pastor aus Kischinew meist nur einmal im Jahr das Dorf besuchen. Dies war eine Gelegenheit für Trauungen, andernfalls mussten die Brautpaare nach Kischinew reisen. Der Küsterlehrer im Ort durfte nur Taufen und Beerdigungen vornehmen, die Trauungen blieben dem Pastor vorbehalten. Bis 1904 wurde die Gemeinde von Pastor und Probst Rudolf Faltin betreut, danach bis zur Umsiedlung von Erich Gutkewitsch. Beide waren altendeutsche, die im Dienste der evangelisch-lutherischen Kirche in Bessarabien tätig waren.

Im Jahre 1889 wurde 3 Kilometer östlich von Scholtoi eine Tochtersiedlung gegründet, die man Neu Scholtoi nannte. Die Einwohner kamen aus anderen deutschen Gemeinden im nördlichen Bessarabien. Nach Auflösung der Siedlung Gudias/Kodiasy um 1907 zog so auch die Familie Köhler nach Neu Scholtoi. Eduard Köhler, der Vater des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler, wurde 1904 in Gudias geboren und kam mit der Familie nach Neu Scholtoi. Die Lage des Dorfes in einem kleinen Seitental war nicht unproblematisch, denn es gab dort nicht immer fließendes Wasser. Es wird berichtet, dass die Anwohner das Wasser in Fässern in den Ort bringen mussten.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges traf die Deutschen in Scholtoi hart. Es rächte sich nun, dass die viele Familien immer noch österreichische Staatsangehörige waren und somit als Feinde betrachtet wurden. Das hatte die Deportierung der meisten männlichen Einwohner in den Ural zur Folge. Wie Schwerverbrecher wurden sie in Ketten gelegt und mussten den Weg in die Deportation im Winter zu Fuß antreten. So kamen viele schon auf dem Marsch um. Zahlreiche Frauen reisten später ihren Männern nach und lebten mit ihnen in der Verbannung, bis die Revolution in Russland eine Rückkehr ermöglichte. In ihrer bessarabischen Heimat waren sie jedoch inzwischen enteignet worden und mussten nun völlig neu beginnen. Das Dorf Neu Scholtoi war 1915 vom Grundbesitzer abgerissen worden, sodass die Einwohner eine Bleibe in anderen Orten suchen mussten. Viele zogen daher nach Ryschkanowka, darunter auch die Familie Köhler.

Nach dem Anschluss an Rumänien nach Kriegsende erhielt jede Familie 6 ha Landbesitz, was allenfalls ein bescheidenes Überleben sicherte. Ein Bericht aus dem Jahre 1921 führt 57 Familien in Scholtoi auf, in deren Besitz sich 120 Pferde und 136 Rinder befanden. Die Lage wird als ärmlich beschrieben, Bethaus und Schule waren in einem schlechten baulichen Zustand. Die Bezahlung des Küsterlehrers war so gering, dass er damit nach Meinung der Bewohner nicht auskommen konnte.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass immer wieder Familien die Gemeinde verlassen haben. Eine erste Auswanderungswelle zwischen 1902 und 1912 führte rund 25 Familien nach Kanada. Ein weiterer Höhepunkt der Auswanderung war 1925, als ungefähr 15 Familien die Reise nach Brasilien antraten, darunter auch der Küsterlehrer Freytag. Andere Einwohner versuchten in den zwanziger und dreißiger Jahren, in Siebenbürgen ein Auskommen zu finden.

Bei der Volkszählung im Jahre 1930 werden für Scholtoi 278 Deutsche, 22 Moldowaner und 6 Ukrainer angegeben.

Die Abgeschiedenheit der Gemeinde und die ärmlichen Bedingungen ließen die Umsiedlung nach Deutschland im Jahre 1940 für viele Einwohner als große Chance erscheinen. Jedoch nach zwei Jahren Lageraufenthalt in Österreich und der Ansiedlung im polnischen Generalgouvernement bei Zamosc mit gefährlichen Partisanenüberfällen waren diese Hoffnungen bald zerstört. Die Flucht vor der heranrückenden Ostfront brachte die Scholtoier Familien Ende 1944 nach Deutschland, wo sie als mittellose Flüchtlinge das Kriegsende erlebten.

Nach dem Wegzug der Deutschen aus Scholtoi übernahmen Einheimische deren Häuser und Grundstücke. Die Kirche wurde nach einigen Jahren zerstört. Die Anwohner waren bald gezwungen, in die Kolchose einzutreten. Erst 1964 brachte man Elektrizität im Dorf. Es gab offenbar in den sechziger Jahren Planungen, das Dorf aufzugeben. Es war nicht erlaubt, neue Häuser zu bauen. Erst 1980 wurde dies wieder möglich.

Nach Zerfall der Sowjetunion und der Eigenständigkeit von Moldawien ist das Land allein auf sich selbst gestellt und inzwischen das ärmste Land Europas. Das hat auch in Scholtoi, das heute Şoltoaia heißt, tiefe Spuren hinterlassen. Zahlreiche Häuser verfallen, die Zufahrtsstraßen sind kaum noch passierbar. Das Dorf verfügt nicht einmal mehr über ein Ortsschild. Die Bewohner betreiben wie früher Landwirtschaft nur noch durch manuelle Arbeit und können geradeso das eigene Überleben absichern. Aufgrund der fehlenden Arbeitsplätze gehen viele Einheimische nach Russland, um dort zu arbeiten, aber dies ist seit der Finanzkrise erheblich schwieriger geworden. Die wirtschaftliche Lage ist trostlos.

Bei unserem letzten Besuch im Jahr 2009 konnten wir jedoch trotzdem die überwältigende Gastfreundschaft der Einheimischen genießen. Wir wurden hervorragend bewirtet und konnten die schöne Landschaft bewundern. Der Vergleich mit unseren Lebensbedingungen stimmt sehr nachdenklich.

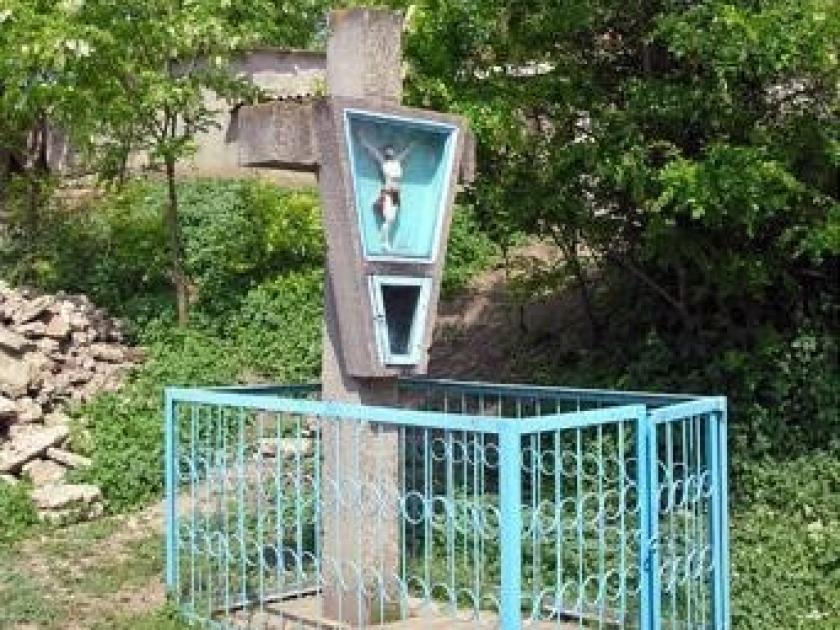

Es gibt noch zwei Denkmale, die an die deutschen Bewohner von Scholtoi erinnern. Eines steht auf dem Friedhof, das andere etwa da, wo sich früher die Kirche befand.