Lokalisierung

Moldova

Einwohner

Einwohner 1930: 443 Deutsche / 4.253 Andere

Einwohner 1940: 374 Deutsche / 4.783 Andere

Karte

Historie

Romanowka, Kreis Bender, ist nicht zu verwechseln mit Romanowka, Kreis Akkerman. Für diejenigen, die beide Gemeinden kannten, bedürfte es dieses Hinweises nicht. Romanowka (Kreis Akkerman) war eine rein deutsche Landgemeinde mit wohlhabenden Bauern, und Romanowka (Kreis Bender) war eine Gemeinde, die in dem Marktflecken gleichen Namens aufging und der Landwirtschaft ganz entfremdet war. Diese Entwicklung hing von verschiedenen Faktoren ab.

Etwa im Jahre 1876 kauften Familien aus mehreren Muttergemeinden wie Leipzig, Beresina und anderen Orten von dem Gutsbesitzer G. Gemeschlie ein Landstück, dessen Größe nicht mehr zu ermitteln ist, bei der Umsiedlung aber 162 Hektar betrug. Eine deutsche Siedlung wurde am Kogälnik angelegt, die von der Kreisstadt Bender 80 Kilometer in südlicher Richtung entfernt war. Sie lag 6 Kilometer nördlich vom Ort Leipzig und einen Kilometer von der Bahnstation Leipzig entfernt.

Die Nähe an dem Knotenpunkt-Bahnhof Leipzig (rumänisch Basarabeasca) war sowohl für den Marktflecken als auch für die angrenzende deutsche Siedlung in gutem und in schlechtem Sinne von entscheidender Bedeutung. Zunächst ist hier ein Wort über das Verkehrsnetz in Bessarabien am Platze. „Ein Eisenbahnnetz im eigentlichen Sinne gab es in Bessarabien vor dem Kriege überhaupt nicht; die Anordnung der vorhandenen Schienenwege diente nicht in erster Linie den besonderen Verkehrsbedürfnissen innerhalb des damaligen russischen Gouvernements, sondern war hauptsächlich unter dem Gesichtspunkte der Verbindung Innerrusslands mit der Reichsgrenze am Pruth verständlich. Diese letzte wurde erreicht von Tiraspol und Bender über Leipzig (Station Basarabeasca) etwas westlich von Reni (am Pruth), von denselben beiden Ursprungsorten über Kischinew in Ungheni und von Rybnitza-Rezina über Beiz in Nowoselitza. Mit der letzteren Linie vereinigte sich die von Mogiljerw westwärts über Oknitza kommende. Dazu kam noch die von 1914 bis 1916 gebaute Strecke von der Grenze Bessarabiens an der Mündung des Dnjestr-Liman über Akkerman nach Leipzig, wo sie in .die erstgenannte mündet" (Professor C. Uhlig).

Zusammen mit den beiden Linien Leipzig—Barfad und Belz—Ungeni hatte das Bahnnetz Bessarabiens 1200 Kilometer. Auch an den Zielbahnhöfen und der Anordnung der Schienenwege erkennt man, dass Bessarabien ein Durchgangsland war. Hier blieben viele Durchziehende „hängen" und trugen zu dem Völkergemisch bei. Romanowka ist dafür ein Beispiel. Zu den Bewohnern des immer größer werdenden Marktfleckens von 4000 Seelen zählten Rumänen, Russen, Juden und nur 10 Prozent Deutsche. Die Landwirtschaft war seit 1876 Schritt um Schritt der Lohnarbeit an dem Bahnhof, dem Handel, Fuhrwerken und dem Handwerk gewichen. Die großen Märkte am Mittwoch und Freitag jeder Woche boten auch verschiedene Verdienstmöglichkeiten. Das Handwerk war vertreten durch zwei Schuster, vier Zimmerleute, drei Tischler und drei Schmiedemeister, Die Industrie stellte eine Walkerei, eine Öl- und eine Dampfmühle. Auch bestanden zwei deutsche Gaststätten, was sonst nur noch in den drei größten deutschen Dörfern der Fall war.

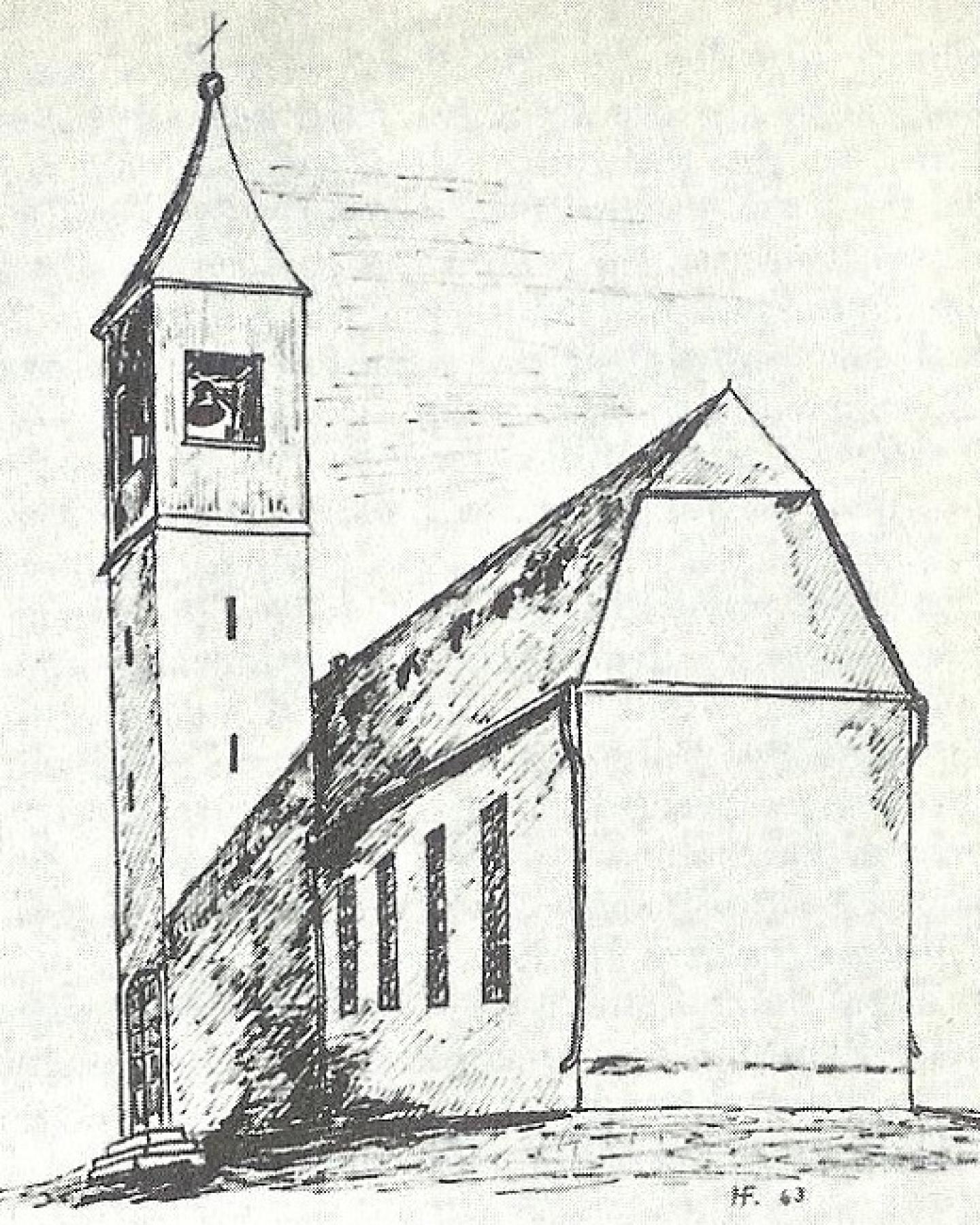

In dem Marktflecken mit seinem Völkergemisch bildete die Kirche eine Diasporagemeinde. Sie konnte sich nur behaupten, weil ein Kern gesunden Kirchentums und deutscher Wesensart vorhanden war. Diesem ist es zu danken, dass im Jahre 1900 eine Schule und 1929/30 eine Kirche erbaut wurde. Durch Sammlungen in den deutschen Nachbargemeinden war der Bau der Kirche und der Küsterwohnung möglich. Die Initiative ergriffen neben anderen die um das kirchliche Leben sich verdient gemachten Männer: Gottlieb Nikolaus und Adam Klauss.

Kirchlich gehörte Romanowka 1876 bis 1926 zum Kirchspiel Tarutino und seither nun Kirchspiel Leipzig.

Lehrer und zugleich Küster waren: Daniel Dalke (1902 bis 1905), Heinrich Dammert (1905 bis 1908), Daniel Haupt (1908 bis 1911), Emil Pommerenke (1921 bis 1923), Daniel Timm (1923 bis 1926), F. Schützle (1926 bis 1928), Reinhold Hiller (1928 bis 1931), Guido Gäckle (1933 bis 1934), Emil Liebelt (1931 bis 1933), Tobias Wildermut (1934 bis 1936) und Paul Radke (1937 bis 1939).

Einmal stellte die deutsche Gemeinde mit Heinrich Gähnen (1902 bis 1906) den Schulzen.

Als Kuratoren dienten der Gemeinde: Jakob Buchfink (1927 bis 1930), Adam Klauss (1930 bis 1933), Johannes Münz (1933 bis 1936), Eduard Stark (1936 bis 1939) und Rudolf Sülzte.

Es war für Romanowka eine Wendung zum Besseren, dass durch die Umsiedlung einem Kampf um Glauben und Volkstum ein Ende gesetzt wurde, dem das kleine Häuflein auf die Dauer nicht hätte standhalten können. Auf dem Friedhof hielt der Kirchspielspastor Erwin Meyer an den geschmückten Gräbern eine Abschiedsfeier.

Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vom 31. Dezember 1964)

Verschleppte: 21

Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 6

(Heimatbuch der Bessarabiendeutschen v. Pastor Albert Kern S. 318-320)

Literatur/Referenzen

Heimatbuch der Bessarabiendeutschen v. Pastor Albert Kern S. 318-320