Die Deutsche Evangelische Gemeinde Brăila

Daniel Banner

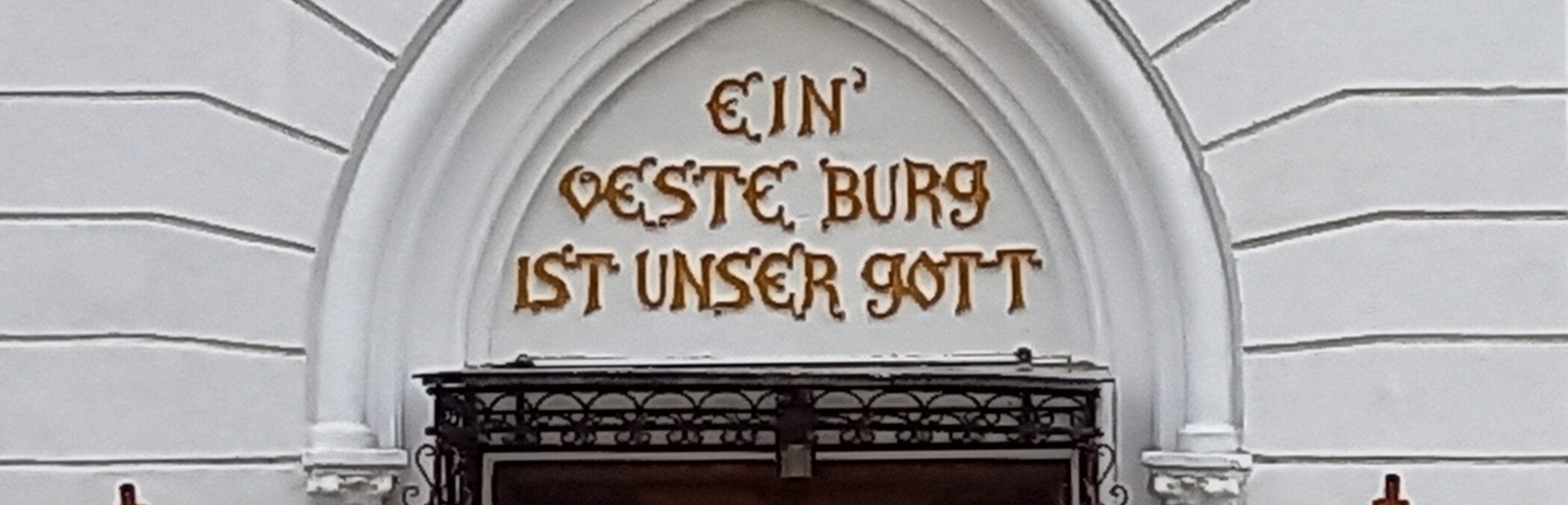

Die deutsche Gemeinde von Brăila, um die sich die evangelische Gemeinde gebildet hat, gehört nicht zu den bekanntesten Gemeinden der Hafenstadt. Heute erinnert nur noch das neugotische Gotteshaus am A.I.Cuza-Boulevard, das von einer orthodoxen Gemeinde verwaltet wird, an die evangelischen Gemeinden in dieser Stadt, aber auch in der Umgebung, wie die Kolonien Jakobsonthal und NeuPlotzk (heute Pitulați), die ebenfalls verschwunden sind.

Die erste urkundliche Erwähnung von evangelischen Deutschen in der Stadt Brăila stammt aus dem Jahr 1844 und bezieht sich auf die Überlassung von Land für einen Friedhof. Es ist möglich, dass die Initiative zur Gründung dieser Gemeinschaft von der evangelischen Gemeinde in Galatz ausging. Sowohl die Gemeinde Brăila als auch die Gemeinde Jakobsonthal (gegründet 1842, heute „Satul Nemțesc“, Teil der Ortschaft Baldovinești) wurden von Galatz aus pastoriert. Die Initiative zum Bau eines Gebetshauses mit zwei Räumen (einer für den Pfarrer, der andere als Gebets- und Schulraum) geht auf das Jahr 1857 zurück, als der Gemeindeausschuss noch „provisorisch“ war, aber bereits 1859 trat Ludwig Steege als Pfarrer der Gemeinde auf, der vom Katholizismus konvertiert sein soll.

Zwischen 1862 und 1865 war Johann Menninges aus Zeiden/Codlea in Siebenbürgen Pfarrer. Seine Idee war es, die Angliederung dieser Gemeinschaft an eine Kirche anzustreben, die sie mehr unterstützen könnte, da die materielle Situation prekär war. 1864 wurde der preußische Konsul Blücher aus Galatz (1851–1877) Präsident der Gemeinde in Brăila, und das Ziel war, sich der Evangelischen Kirche von Preußen anzuschließen, damals eine der bedeutendsten lutherischen Kirchen der Welt, deren Prestige einige Gemeinden deutscher evangelischer Emigranten dazu veranlasste, sich ihr anzuschließen. Im Jahr 1865, als die Gemeinde 165 Seelen zählte, war Pfarrer Oskar von Kretschmann der Pfarrer von Galatz. Es gab 23 Kinder im schulpflichtigen Alter, die Kolonie Jakobsonthal zählte 70 Seelen. Seit 1866 lösten sich verschiedene vom Berliner Konsistorium entsandte Pfarrer (Hornemann, Munzel) ab und übernahmen auch die Lehrtätigkeit.

Ab 1869 gab es einen preußischen Vizekonsul in Brăila (Edmund Pauli), der auch Präsident der Gemeinde war. Ab 1874 erhielt die Schule materielle Hilfe aus Berlin und ab 1876 war Adolf Erfling Vizekonsul. Im Jahr 1882 wurde die Initiative zum Bau eines neuen Gotteshauses und einer größeren Schule ergriffen, ein Projekt, das erst 1893 abgeschlossen wurde. Ab 1878 wurde an dieser Schule, deren Lehrplan sich streng an den preußischen Lehrplan anlehnte, auch Rumänisch unterrichtet. Die Schüler waren hauptsächlich evangelische Deutsche, aber auch andere deutsche Staatsbürger, aber 1898 wurde die Schule vom Staat als Privatschule genehmigt. Dies ermöglichte es der Schule, auch nicht-deutsche Schüler aufzunehmen. Pfarrer Winkler (1903-1909) holte an die Schule für die 100 Schüler, von denen 44 evangelisch waren, drei Lehrer aus Deutschland. Es wird auch eine weitere evangelische deutsche Kolonie erwähnt, „Neu-Plotzk“ (1874-1886), heute wahrscheinlich das Dorf Pitulați.

Im Jahr 1905 zählte die Gemeinde 450 Personen (eine Filiale im Vorort Islaz wird ebenfalls erwähnt), und die heutige Kirche wurde zwischen 1907 und 1908 gebaut. 1909 wurde die Filiale der Gemeinde Buzău zur Pfarrei und die Kolonie Jakobsonthal zählte 150 Personen. Im Jahr 1913 wurde das Haus neben der Kirche gekauft, das dem ehemaligen deutschen Vizekonsul Adolf Erfling gehörte, der 1909 starb. Die Schule und das Pfarrhaus können so um weitere Klassenräume erweitert werden. Im Schuljahr 1915-1916 wurden 263 Kinder in der Pfarrschule eingeschult.

Mit dem Kriegseintritt Rumäniens änderte sich die Situation der Gemeinschaft jedoch völlig. In den Jahren der Besatzung wurde die Schule von der deutschen Armee unterstützt, aber nach dem Krieg wurden die Schule und die Kirche beschlagnahmt. Im Jahr 1919 schlossen sich alle evangelischen Gemeinden in Altrumänien der Evangelisch-Lutherischen Kirche Rumäniens an, deren Bischof nach wie vor in Hermannstadt residierte. Die Schule und die Gemeinde nehmen ihr Glaubensleben wieder auf, und Pfarrer Wagner (1921-1936) sendet ausführliche Berichte über das geistliche, schulische und wirtschaftliche Leben der Lutheraner nach Hermannstadt. Die besten Jahre der Vorkriegszeit, in denen Schule und Kirche von verschiedenen deutschen Firmen vor Ort und von verschiedenen Institutionen in Deutschland unterstützt wurden, waren jedoch zu Ende.

Die siebenbürgischen Pfarrer betreuen fortan die 400 Mitglieder der Gemeinde in Brăila (1922), deren Zahl jedoch schwankt (330 im Jahr 1929). 1939 wurde neben der Schule ein Internat für evangelische Schüler eröffnet, aber 1940 schloss sich ein großer Teil der Gemeinde den Deutschen aus Jakobsonthal und Dobrudscha an, die nach Österreich und dann nach Deutschland evakuiert wurden. Im August 1944 wird in kirchlichen Berichten von der Zerstörung der Schule und der Plünderung der Kirche sowohl in Brăila als auch in der ehemaligen Kolonie Jakobsonthal, sowie von der „Zerstreuung“ der Gemeinde, berichtet.

Nach dem Krieg werden die 55 verbliebenen Mitglieder zusammen mit den in Jakobsonthal verbliebenen durch den Pfarrer in Constanța, dann bis heute von Bukarest aus (15 Gemeindemitglieder im Jahr 2010), betreut.

Seit 1985 sind die Räumlichkeiten der Kirche an eine orthodoxe Gemeinde vermietet, was dazu geführt hat, dass das Gebäude sich in einem guten Zustand befindet und 2021 sogar saniert wurde.

Brăila liegt als Hafenstadt mit heute etwa 18.000 Einwohnern direkt an der Donau genau gegenüber der Dobrudscha. Auch Jakobsonstal, sieben Kilometer nördlich von Brăila, liegt eigentlich nicht in der Dobrudscha, wird aber auf Grund der vielen Beziehungen zu den Deutschen Dobrudschagemeinden zu diesen gezählt. In Brăila befindet sich der größte Fährhafen mit Anbindung an die Straße nach Tulcea. Hier entsteht auch die 1.900 Meter lange Dononauhängebrücke, welche Ende 2022 den Fährverkehr ersetzen soll.